Kisah Kiai Baidlowi dan Pondok Tanpa Nama yang Dikunjungi Gus Dur

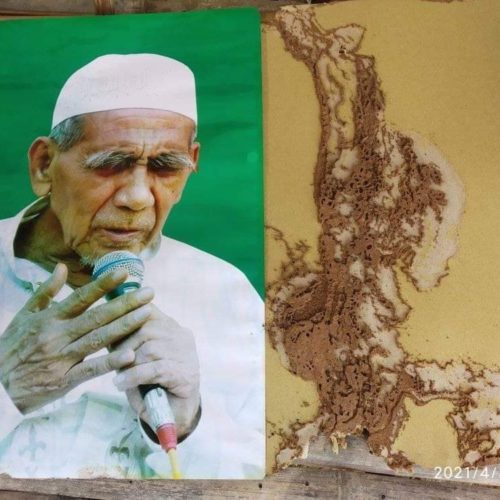

Desa Gedangsewu Pare barangkali kurang begitu popoler di mata para santri yang ingin menimba ilmu di pesantren. Di kalangan awam, wilayah ini memang cukup familiar sebagai desa yang di salah satu sudutnya pernah ada lokalisasi. Padahal tak jauh dari eks-lokalisasi tersebut ada pondok pesantren yang eksis hingga hari ini dan diasuh oleh sosok kiai karismatis bernama Kiai Baidlowi.

Pondok Pesantren tersebut berada di jalan Teuku Umar, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tidak cukup jelas kapan berdiri secara formal dan bahkan dilegalnotariskan, karena sesungguhnya Kiai Dlowi—sapaan akrab Kiai Baidlowi—sudah menerima santri sudah puluhan tahun yang lalu.

Bagi beliau, tidak perlu nama untuk sebuah lembaga. Jika ada yang berminat belajar, ya tinggal datang ke pesantren ini. Setidaknya dalam catatan saya—yang pernah nyantri dan ngaji kilatan di sana sekira tahun 2010—ada tiga nama untuk menyebut pesantren ini, antara lain:

pertama, al-Asasyah. Nama ini dulunya hanya digunakan untuk pengurusan wesel dan barangkali untuk memudahkan santri mendapatkan kiriman uang dari orang tua pada alamat tertentu;

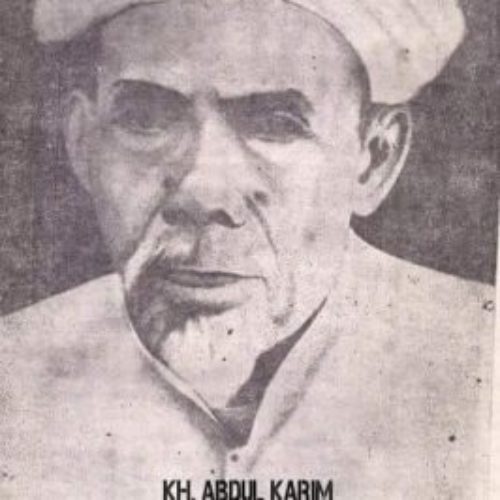

kedua, al-Ishlah. Nama ini sesungguhnya diberikan oleh Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid saat beliau menjabat presiden pada tahun 2000-an dan mengunjungi pesantren tersebut dua kali.

ketiga, Alabama. Nama ini adalah akronim dari Alfiyah, Balaghah, dan Mantiq. Karena memang pesantren ini concern pada kajian tiga “ilmu alat” ini untuk memahami kesusastraan Arab.

Untuk nama terakhir—sepanjang amatan penulis—dipopulerkan salah satu putra Kiai Dlowi, Agus Yazid. Akan tetapi dari ketiga nama itu tidak ada nama yang secara resmi dipakai dan diformalkan oleh Kiai Dlowi.

Figur Kiai Dlowi sangat khas dan unik. Beliau anti-mainstream dan anti-formalitas, hingga membuat pesantren tersebut tak bernama hingga kini. Barangkali beliau berpandangan “Apalah arti sebuah nama. Yang penting lembaga ini bisa memberi manfaat kepada santri yang ingin menuntut ilmu agama”.

Tempat ngaji di pesantren ini berbentuk rumah panggung yang bertembokkan udara segar—alias langsung berbaur dengan alam yang hijau di sekitar pondok. Suara deras sungai yang berada tepat di utara pondok kerapkali terdengar di sela-sela Kiai Dlowi memberikan pelajaran kepada santri-santrinya.

Pesantren ini terbilang unik. Santrinya berkisar puluhan, yang kadang datang dan pergi setelah beberapa selesai putaran ngaji kilatan, walaupun tidak jarang ada beberapa santri yang sampai bertahun-tahun nyantri di sana.

Tawaran ngajinya sangat cepat. Untuk belajar ketiga komponen penting memahami bahasa dan sastra Arab, baik Alfiyah Ibnu Mālik, Balaghah (Jawhar al-Maknūn), dan Mantiq hanya dibutuhkan waktu sekira 40 hari/satu putaran. Padahal di pesantren lain, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menekuni ketiga bidang tersebut.

Ngaji di pesantren tersebut hanya difokuskan pada ketiga bidang tersebut, tidak ada materi lain. Para santri yang masih belum cukup mengikuti ngaji satu putaran akan mengulang hingga dua, tiga, atau banyak putaran untuk sekadar memaksimalkan pendalaman ketiga disiplin ilmu tersebut.

Kisah Kiai Baidlowi dan Pondok Tanpa Nama yang Dikunjungi Gus Dur

Pesantren ini memang masuk kategori pondok kilatan, sebab dalam sehari sang kiai bisa memberi materi (ngaji) hingga empat kali. Di pondok lain penyampaian materi untuk satu disiplin ilmu kadang hanya satu kali dalam sehari.

Karena itu, dalam 40 hari materi ketiga disiplin ilmu bisa tuntas dipelajari. “Kalau sudah khatam, kita ulang lagi materi ketiganya itu. Dan terus berulang lagi”, ujar beliau.

Tidak ada patokan waktu bagi para santri bisa lulus. Yang merasa belum maksimal penguasaan terhadap ilmu yang ditawarkan, santri biasanya akan terus mengulang lagi. Jika sudah merasa mantap dan bisa memahami, mereka akan pamit boyong. Santri di sana rata-rata memang sudah cukup senior walaupun beberapa di antaranya juga ada yang tamatan Sekolah Dasar.

Tidak ada ketentuan di pesantren tersebut bahwa santri yang mengaji harus mukim di sana, karena beberapa santri yang ikut mengaji, ada yang nyantri di pesantren lain atau mereka yang nyambi kursus bahasa Inggris di Tulungrejo Pare. Jarak Tulungrejo Pare dengan Gedangsewu Pare memang tidak jauh sekira 6 sampai 7 kilometer.

Kesederhanaan memang tampak pada figur Kiai Dlowi dan model pesantrennya. Kalau diamati sekilas, tidak ada fasilitas kamar mandi berdinding tembok yang dimanfaatkan oleh santri. Kiai Dlowi dan santri justru lebih sering menggunakan sungai dan kolam untuk aktivitas pemenuhan hajat di belakang.

Walaupun di pesantren ada kamar mandi bertembok yang dibangun oleh salah satu wali santri tanpa sepengetahuan Kiai Dlowi saat beliau menunaikan ibadah haji, tetapi beliau–bersama santrinya–lebih memilih menyatu dengan alam bebas di sungai untuk memenuhi kebutuhan hajat, baik mandi ataupun yang lainnya. Sungguh, sebuah pemandangan unik yang “memutus” sekat relasi formal kiai-santri.

Di mata para santri, beliau dikenal sangat dekat dengan seluruh santrinya. Makan bersama dengan santri dalam satu nampan pun sering dilakukan. Beliau yang gemar memancing ini kalau mendapatkan ikan, hasil pancingannya pasti akan dimakan rame-rame.

Makan di nampan besar bersama sangat sering terlihat oleh kami yang nyantri pada saat itu. Relasi hierarkis kiai-santri seolah-olah tidak ada sama sekali.

Tak jarang Kiai Dlowi dicurhati terkait segala ihwal problematika yang dihadapi santrinya. Apa yang dipikirkan santri bisa langsung dicurahkan kepada kiai, kapanpun. Kiai pun selalu antusias dan sering memberi pandangan-pandangan bijak pada santrinya. Seringkali ijazah doa diberikannya jika ada problem pelik yang dihadapi mereka.

Pun dalam proses pembelajaran, jika ada isykāl pada satu pembahasan tertentu, pasti akan dibahas tuntas oleh beliau, baik pada saat momen pembelajaran atau di luar jam ngaji. Jangan membayangkan bahwa ada aturan ketat yang mengikat santri yang mukim di pesantren tersebut, karena pesantren ini dibangun atas kesadaran dan kedewasaan santrinya.

Saat mengaji, ya mengaji. Saat santai, ya santai. Santri akan malu jika tidak kelihatan mengaji atau memilih tidur, karena jumlah santri yang hanya puluhan saja. Kiai cukup mudah memantau apapun yang dilakukan para santrinya. Salah satu yang khas di pesantren ini adalah kentongan. Setiap ada hal, mulai dari pengumuman hingga waktunya makan bersama maupun mengaji, kentongan selalu ditabuh. Tujuannya untuk memanggil para santri yang berada di rumah-rumah panggung/angkringan untuk turun atau berkumpul di aula panggung.

Pun kalau ada santri atau tamu yang membawa makanan—atau haytsu dalam istilah santri Kedirian–kentongan pun langsung ditabuh. Maknanya, saatnya menikmati makanan bersama-sama. Al-Fātihah untuk Kiai Baidlowi, semoga beliau selalu dianugerahi kesehatan agar dapat selalu membimbing para santrinya.

Demikian Kisah Kiai Baidlowi dan Pondok Tanpa Nama yang Dikunjungi Gus Dur. Semoga bermanfaat.